こんにちは!ヤネカベセンター秋田です。

秋田で暮らしていると、外壁の傷みや色あせが気になり、「どの季節に外壁工事を行うのが安心なのか」と迷う方がとても多くいらっしゃいます。秋田は冬の寒さが厳しく、積雪や湿気の影響も大きいため、外壁のメンテナンスを進める時期を慎重に考える必要があります。

この記事では、秋田の気候を踏まえて、外壁工事の時期を判断する方法、冬に工事を検討するときの注意点、春に工事を進めるメリットを分かりやすくまとめています。

この記事を読むことで、外壁の状態に合わせて工事の時期を判断できるようになり、住まいを長く守るための最適なタイミングがわかります。住宅の老朽化をできるだけ防ぎたい方や、住まいの安全性を重視して計画的にメンテナンスを進めたい方に特に読んでいただきたい内容です。

■ 秋田で外壁工事の時期を考える重要性

秋田の外壁は、寒暖差・積雪・湿気の影響を受けやすいため、季節による工事の向き不向きを理解しておくことが大切です。

● 起:秋田特有の気候は外壁に負担が大きい

冬の気温は0℃前後の日が続き、雪が外壁に長時間触れることで、ひび割れや浮きなどが発生しやすくなります。

● 承:外壁の劣化状態によって最適な時期は変わる

軽い劣化であれば季節を選んで工事ができます。しかし、深いひび割れや雨水の侵入がある場合は、すぐに対処が必要なこともあります。

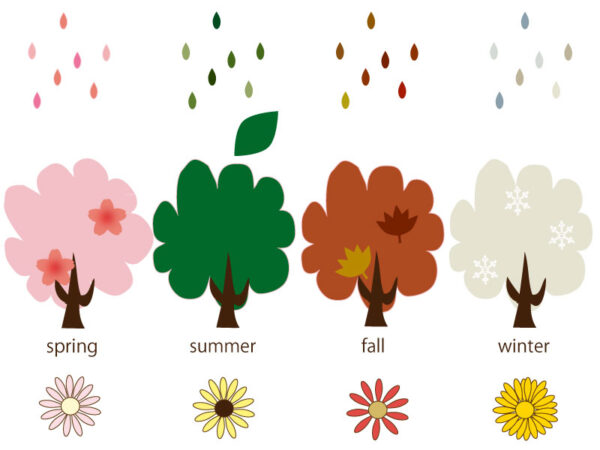

● 転:季節ごとの特徴を知ることで失敗を減らせる

冬は注意点が多く、春は工事に適した気候が整います。それぞれの違いを理解することで工事後の満足度が変わります。

● 結:住まいを長持ちさせるための判断ができる

外壁工事は10〜15年に1回の貴重な機会です。適切な時期を選ぶことで、仕上がりや耐久性に大きな差が出ます。

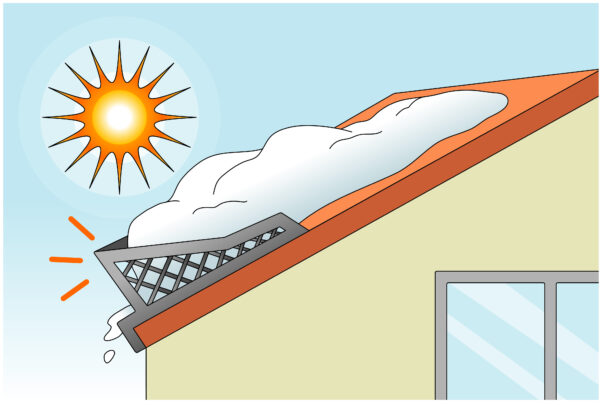

■ 冬の外壁工事で知っておきたいデメリット

秋田の冬は外壁工事に厳しい環境が多く、「避けたほうが安心なケース」が多く見られます。

外壁工事の相談の中でも、冬について以下の点で不安を感じる方が多くいます。

● 気温が低く塗料が乾燥しにくい

塗装工事の多くは気温5℃以上、湿度85%以下が望ましいとされています。気温が低いと塗料が均一に乾かず、耐久性が落ちるリスクがあります。

● 湿気や雪の影響で作業が中断しやすい

雪が降る日が多いと足場の安全確保が難しくなり、予定通り作業が進まないことが頻発します。そのため工期が長引くケースもあります。

● 表面温度が低く密着が弱くなる可能性がある

外壁表面が冷えている状態では、塗料やコーキング材の密着が弱くなることがあります。結果として、施工後の不具合につながることがあります。

● 風の強い日が多く作業に制限が出る

秋田の冬は季節風が強く、塗装の飛散防止が難しくなるため、施工範囲に制限がかかることがあります。

このように、秋田の冬は「工事がしにくい」環境が多く、仕上がりの不安や工期の問題が起こりやすいという特徴があります。

■ 春の外壁工事が選ばれる理由

春は外壁工事に適した気候が整う季節で、仕上がりや耐久性を重視する方に多く選ばれています。

● 安定した気温が続いて品質が向上する

春は気温が10℃以上の日が増えるため、塗料が均一に乾きやすく、塗膜がしっかり硬化します。仕上がりのムラが少なくなるため美観も保てます。

● 作業時間が長く工期がスムーズ

冬よりも日照時間が長いため、1日に作業できる時間が増えます。結果として工期が短くなりやすく、生活への負担も少なくなります。

● 外壁材への密着が良く長持ちしやすい

外壁の表面温度が適度に上がることで、塗料やコーキング材の密着性が高まり、長持ちする仕上がりが期待できます。

● 天候が安定して計画が立てやすい

積雪の心配がなくなるため、計画通りに工事が進みやすく、工期変更や中断の心配がほぼありません。

■ 外壁の状態から工事のタイミングを判断するポイント

外壁工事のベストタイミングは季節の条件だけで決まるわけではありません。外壁の状態によっては、春を待つよりも先に対応すべきケースが存在します。

● 今すぐ工事の検討が必要な状態

-

深さ3mm以上のひび割れ

-

外壁材が浮いている

-

隙間から雨水が侵入している

-

外壁材の剥がれ

これらは放置すると劣化が内部に広がり、修繕費が増える原因になります。

● 春まで待っても問題がない状態

-

色あせ

-

軽度のチョーキング

-

細かなヘアクラック

-

軽いコーキングの硬化

軽度の場合は、春に丁寧な工事を行うことで仕上がりがよくなり、外壁の寿命も伸びます。

■ 秋田で外壁工事の時期を間違えないための対策

適切な時期を選ぶには、外壁の状態を知り、季節条件と照らし合わせて判断することが大切です。

● 外壁診断を受けて状態を確認する

写真や計測データで劣化を確認することで、緊急性の有無が明確になります。判断に迷う場合は専門家の診断がとても役に立ちます。

● 春工事に向けて早めに予約する

春は外壁工事が集中しやすいため、計画的に相談を始めると安心です。予約が埋まる前に希望の時期を確保できます。

● 無理に冬を選ばない

工事品質を重視する場合は春が基本になります。焦って進めるよりも、適した時期に適した工事を行うことで住まいの寿命が延びます。

■ まとめ

秋田の気候で外壁工事を行う場合は、季節の特徴を理解することがとても重要です。冬は気温・湿度・雪の影響で作業環境が厳しく、仕上がりに影響が出やすいため注意が必要です。一方、春は気候が安定して作業が進めやすく、美しく長持ちする外壁に仕上げられます。外壁の状態を知り、適した季節を選ぶことで住まいの寿命が大きく変わります。

プライムリフォームは、秋田にお住いの皆様の快適な住環境づくりをお手伝いしております。